資料來源:透視中國

進入2026年,全球產業政策已不再只是經濟成長或產業升級的工具,而是被明確納入國家安全與地緣政治競逐的核心戰場。過去三十年以效率、成本與比較利益為主軸的全球化分工體系,正在快速退場,取而代之的是以「韌性」、「安全」與「可控性」為關鍵詞的新型產業政策邏輯。這樣的轉變不僅發生在大國之間,也深刻影響中小型經濟體與高度出口導向產業的政策設計與企業經營環境。

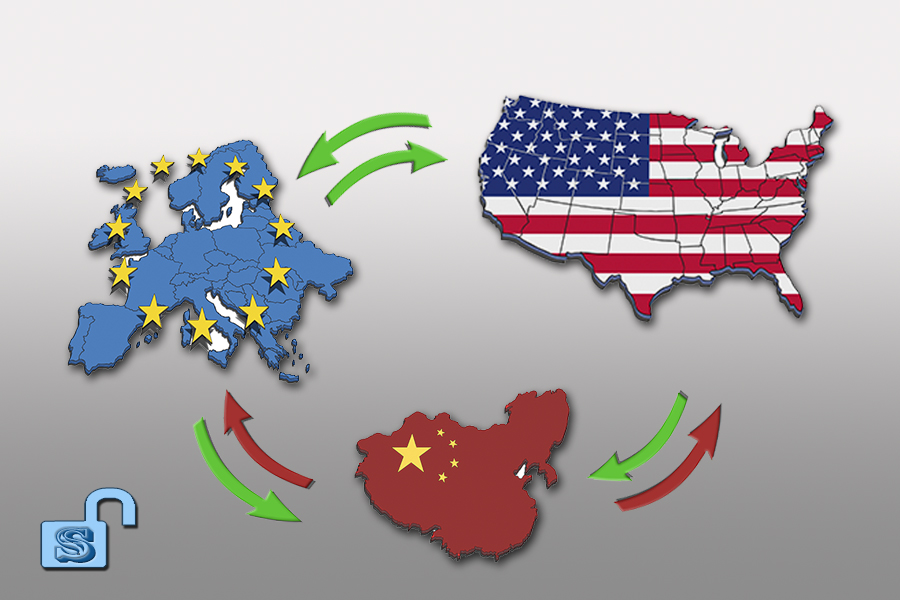

2026年的產業政策背景,首先來自地緣政治風險的長期化與結構化,美中戰略競爭並未因選舉輪替而降溫,反而逐步制度化為科技、金融、能源與供應鏈層面的全面競逐。歐洲在俄烏戰爭後重新定義自身的經濟安全,將能源自主、關鍵製造與國防產業列為政策優先項目。印太地區則在安全同盟與經濟合作之間尋求新的平衡,試圖在不完全選邊的情況下,維持自身的產業彈性與成長空間。這些結構性因素,使2026年的產業政策更像是一套「戰時準備機制」,而非單純的景氣調節工具。

在此情境下,各國產業政策的第一個明顯變化,是政策目標從「效率最大化」轉向「風險最小化」。政府不再假設全球市場永遠開放,而是預設供應鏈中斷、制裁擴散與技術封鎖將成為常態風險。因此,政策工具開始大量導向去風險化與備援體系建構,包括鼓勵關鍵產能留在本土、扶植可信賴國家的替代供應來源,以及建立戰略庫存與產業備援能力。對企業而言,這意味著即使成本上升,只要能降低地緣政治暴露度,也可能成為政策支持的正當理由。

第二個變化,則是產業政策與國安政策的高度融合。2026年的產業分類,不再只看產值或就業效果,而是被重新標註為「關鍵」、「敏感」或「戰略」產業。半導體、先進製造、AI、通訊、航太、能源轉型與國防相關供應鏈,幾乎全面進入政策高度監管與高度補貼並存的狀態。政府一方面以補助、稅賦優惠與公共採購扶植本土產業,另一方面也透過投資審查、出口管制與技術審核,限制企業的跨境合作與市場選擇。產業政策在此不再是促進市場,而是重塑市場邊界。

第三個顯著趨勢,是產業政策的「陣營化」。2026年的全球經濟環境中,政策不再中立,而是隱含價值觀與陣營選擇。是否符合民主同盟的安全期待、是否能通過供應鏈透明與溯源要求、是否遵守制裁與出口管制規範,都逐漸成為企業能否進入特定市場的前提條件。這使產業政策不僅是國內工具,也成為對外政策的延伸,企業的營運策略因此被迫回應國際政治關係,而非僅僅回應市場需求。

對高度出口導向、深度嵌入全球供應鏈的產業而言,2026年的政策環境意味著經營邏輯的根本轉變,企業不再能假設政府會優先保護其市場自由,反而必須預期政府會要求企業配合國家戰略目標,包括調整市場結構、改變客戶組合,甚至在特定情境下犧牲短期獲利。產業政策因此成為企業風險管理的一部分,而非外在條件。

從更宏觀的角度看,2026年的產業政策也反映出國家角色的再度擴張:政府不僅是規則制定者,更成為投資者、採購者與風險承擔者。這種趨勢在短期內可能提升特定產業的穩定性,但長期而言,也將考驗政策選擇的精準度與治理能力。一旦政策過度政治化,錯誤配置資源的風險將隨之放大,企業與國家之間的關係也可能變得更加緊張而複雜。

總結而言,地緣政治下的2026年產業政策,已清楚告別過去以市場效率為核心的時代,進入一個以安全、韌性與戰略自主為主軸的新階段,對政府而言,這是一場政策能力與治理智慧的考驗;對企業而言,則是一場必須正面面對的結構性轉型,產業政策不再只是背景條件,而是直接塑造競爭格局的關鍵力量,也將成為未來數年全球經濟秩序重組的重要推手。