資料來源:The Grossman Group

在國際戰略的世界裡,「戰略模糊」與「戰略清晰」是兩種截然不同的權力運作邏輯,它們的分野,不僅體現在領導人講話的語氣與措辭,更關乎一個國家在權力平衡、威懾管理與外交靈活性上的選擇。理解這兩者的差異,等於掌握國際政治中「控制不確定性」的核心技藝。

所謂戰略模糊(Strategic Ambiguity),是一種刻意的不表態,政府或領導人選擇不清楚說明自己的行動底線與反應條件,讓對手、盟友與國內輿論都處於「無法確定的狀態」,這種不確定感本身就是戰略的一部分。相對地,戰略清晰(Strategic Clarity)則是明確宣示立場與紅線,讓所有人知道一旦觸及界線會有什麼後果,藉以建立可信威懾與穩定預期,簡言之,戰略模糊是一種「用不確定製造壓力」的策略,而戰略清晰則是「用確定建立秩序」的策略。

戰略模糊的邏輯在於保持彈性與威懾的不對稱,當一國不明說自己會怎麼做,對手就無法確定自己的行動代價,於是產生心理遲疑,例如美國自1979年《台灣關係法》以來,始終不明言是否會在台海戰爭中直接出兵,只承諾「協助台灣自我防衛」,這種模糊讓北京不敢輕舉妄動,同時也讓華盛頓保留外交與軍事的選項空間。以色列的核政策也是經典例子——不承認也不否認擁核,讓敵國陷於恐懼與無法確定的焦慮之中。戰略模糊的高明之處在於,它既能威懾對手,又能讓

自己進可攻、退可守。

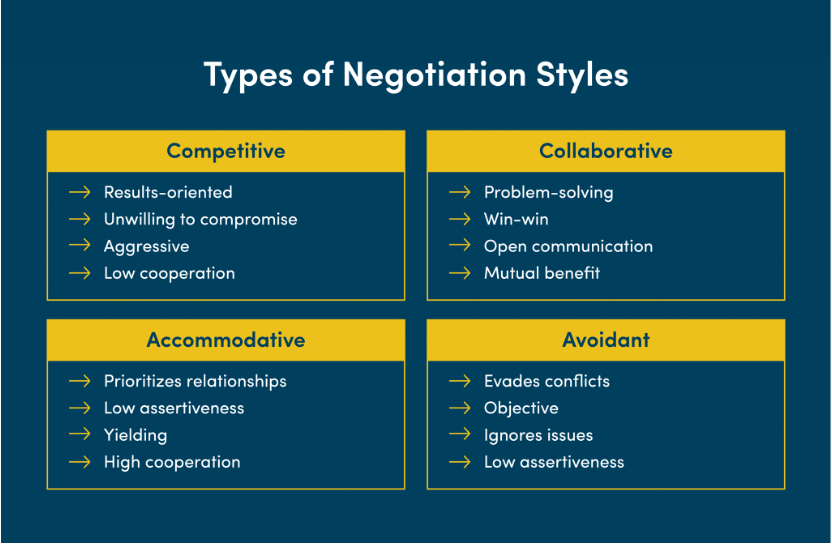

戰略選擇與談判風格相關(資料來源:Vistage)

然而,戰略模糊並非沒有代價:它可能造成盟友信心不足,因為盟友不確定在危機時刻是否真能獲得支援;也可能引發誤判,對手錯估你的意圖,反而提前挑起衝突。此外,國內政治環境往往難以長期維持模糊政策。當媒體、國會、輿論要求「立場明確」時,政府若不願表態,容易被解讀為優柔寡斷。這就是戰略模糊的悖論:它需要領導人極高心理素質與政治掌控力,才能讓模糊不被誤解為軟弱。

相比之下,戰略清晰看似更直接、更具威懾力,當一國明確劃出紅線,例如北約第五條所言「對任一成員國的攻擊即視同對全體的攻擊」,就能穩定盟友信任、減少誤判。美國對日本與韓國的軍事保障條約,同樣屬於戰略清晰的範例——以明確承諾換取區域穩定。戰略清晰的優勢在於它能建立可信威懾:敵人知道觸線的後果,盟友知道美方的決心,國內政治也因此更容易形成共識。

但清晰的代價,是失去彈性。一旦明確宣示,就意味著必須履行,若被挑戰而不行動,威信將受重創;若真行動,代價則極高。戰略清晰還會被對手利用。對手可以透過邊緣挑釁,在「紅線之外」反覆試探,削弱你威懾的效力。此外,明確立場讓外交缺乏回旋餘地,難以在情勢變化時迅速調整。這使得戰略清晰更適合穩定時期,而非權力轉移或高風險的過渡期。

在現代國際體系中,多數大國不再單純選擇模糊或清晰,而是採取「雙層策略」——在戰略層面保持模糊,在戰術層面保持清晰。以美國為例,華府對「是否出兵台灣」維持模糊,但對「若中共改變現狀,美方將制裁、增援、強化聯盟」則明確。這種做法的好處在於,能同時維持心理威懾與行動可預測性。模糊是煙霧彈,清晰是地圖,兩者搭配使用,既能誘敵現形,也能鞏固盟友信任。

戰略模糊與戰略清晰,從根本上反映的是一個國家對「不確定性」的管理哲學,模糊策略擅長在權力平衡未定、衝突風險高的時期使用,例如冷戰時期美蘇互動或當前的台海局勢。它能延遲衝突、爭取時間、引誘情報;但若使用過久,容易讓盟友懷疑決心。清晰策略則適用於建立穩定秩序或回應頻繁挑釁的階段,例如北約重申防衛承諾或美國回應俄羅斯侵略時。它能重新確立規則,但同時綁住自己的手腳。

兩者並非非此即彼,而是戰略光譜上的不同端點,真正成熟的戰略家,懂得在模糊與清晰之間切換,依情勢調整訊號強度。當對手需要被嚇阻時,就模糊;當盟友需要被安撫時,就清晰。模糊用來製造不確定性,清晰用來消除不確定性,兩者結合,形成最有效的威懾與外交平衡。

總而言之,戰略模糊不是逃避責任,而是一種控制局勢的藝術;戰略清晰也不只是表態,而是一種建立信任的手段,事實上,世界從不缺乏強硬或柔軟的領導人,缺乏的是懂得在模糊與清晰之間「掌握節奏」的戰略家。當權力競逐進入高風險時代,誰能靈活運用這兩種策略,誰就能在不確定的世界裡,占得心理與時間的主動權。