資料來源:BCG

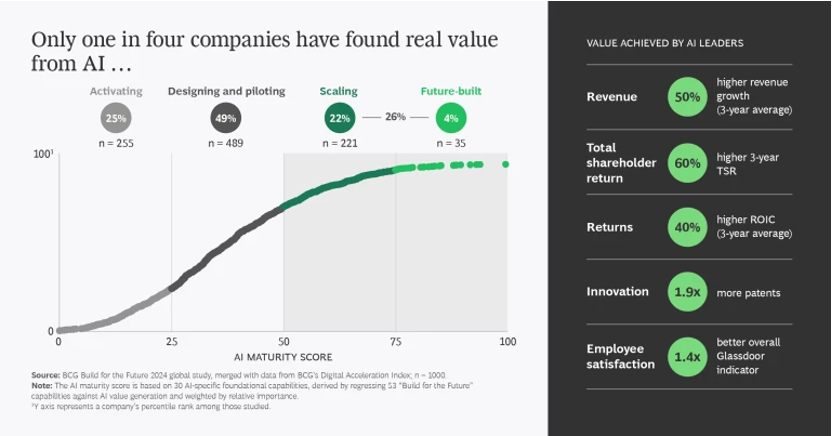

人工智慧的發展已從單純的技術潮流,轉變為企業價值創造的核心戰場。波士頓顧問公司(BCG)2025年的全球研究指出,全球僅有約5%的企業能在AI投資上獲得實質的收益,並將這些成果轉化為營收與現金流的成長。而多達六成的企業雖投入龐大資源,卻未能產生具體效益。這種「AI價值鴻溝」正快速擴大,成功者不僅以AI重塑決策與流程,更憑藉再投資與創新形成滾動式優勢。

在這個分水嶺上,BCG將頂尖企業稱為「未來型企業」(Future-Built)。它們不僅善用生成式與代理式AI(Agentic AI)創造新價值,更在組織與人才上建立長期結構,使AI滲透至研發、生產、行銷與營運的每一環節。AI不再只是自動化的工具,而成為推動企業重新發明自身的引擎。

AI領先者的五大特徵

這些未來型企業有五個共同特徵。首先,它們擁有明確且自上而下的AI戰略目標,AI轉型被視為CEO與董事會的議題,而非部門試驗。高層不僅設定明確的營收與效率指標,更透過持續監控與資源分配確保轉型落地。

其次,它們不滿足於「效率提升」,而是藉由AI重塑核心流程:企業從客戶旅程、供應鏈到製造現場,全面導入AI以改寫價值創造邏輯。例如,能源業者以AI預測維護降低停機成本,工業企業用AI機器人優化組裝作業,或品牌企業透過生成式AI打造虛擬顧客助理,創造百萬美元級的增量收益。

第三,AI已成為其營運模式的核心,未來型企業以「AI-First」為指導原則,建立人機協作的新型組織。AI不取代人,而是重塑人員角色與決策流程,讓人類專注於判斷與創意。這種模式要求企業建立跨部門協作機制、負責任AI治理,以及明確的權限與責任劃分。

企業採用AI速度超過我們想像(資料來源:BCG)

第四,這些企業積極培育AI人才,研究顯示,未來型企業平均為超過一半員工提供AI再培訓,並將其納入日常工作。員工被鼓勵共同設計AI應用場景,使數位勞動者(AI agents)與人類同事能協作完成任務。這種共創過程提升了組織的接受度,也塑造了更靈活的技能結構。

最後,它們在技術與資料架構上建立穩固的基礎,未來型企業以中央AI平台為骨幹,確保安全、治理與可重用性。它們採取模組化與互通的架構,使每次新應用都能在既有平台上快速擴展,同時避免技術碎片化與成本失控。

代理式AI的崛起

2025年最顯著的變化,是代理式AI的崛起,這類AI能結合生成與預測能力,自主觀察、推理與執行任務,如同「數位員工」般在流程中協作。BCG調查顯示,2025年代理式AI已貢獻整體AI價值的17%,預計至2028年將倍增至29%。未來型企業平均將15%的AI預算投入於代理式AI開發,遠高於落後者。

這股潮流帶來兩面效應,一方面,代理式AI使企業得以在製造、客服與產品開發等領域實現近乎即時的決策與優化,另一方面,它也迫使企業重新定義人力配置與治理制度。超過七成企業仍缺乏完善的AI安全與監管機制,顯示在創新加速的同時,風險管理已成為AI策略的必要環節。

成功的企業往往採取「夥伴生態系」策略,它們與雲端服務商、AI平台與應用開發商合作,共建多供應商架構,以加速落地並保持靈活性。這種協作模式讓企業得以專注於自有核心能力,同時掌握技術選擇權。

競爭優勢的再定義

AI價值的積累具有複利效果,早期採用者不僅享有成本優勢,更能將AI成果再投資於新一輪技術與人才發展,形成良性循環,相對地,缺乏策略與基礎能力的企業則陷入「惡性循環」:投資分散、項目零散、回報稀薄,最終導致落後更深。

AI價值的核心來源仍集中在企業本業,約七成AI價值來自銷售、行銷、製造與供應鏈等主要功能部門,研發與創新貢獻約15%,但資訊技術部門的比重近年快速上升,反映AI平台與資料治理已成為價值創造的前提。從地域與產業看,軟體、電信與金融科技居於領先,化工、房地產與建設仍處於早期階段。亞太地區企業雖AI成熟度略低於北美,但投入比例最高,平均有超過5%的IT預算用於AI,顯示其成長潛力。

前進未來的行動藍圖

BCG建議企業應以「未來型企業」的五步驟為藍圖:建立多年度AI戰略、重塑高價值流程、導入AI優先營運模式、強化人才與生態夥伴、以及打造可擴展的技術基礎。這不是一場單一專案,而是一場組織性的演化。

AI轉型的成功關鍵,七成取決於人與流程,而非演算法。企業若僅關注技術導入,忽略文化、治理與技能重塑,將無法突破「實驗型AI」的瓶頸,領先者的共同點在於,他們將AI視為企業願景的延伸,而非附屬功能。

隨著生成式與代理式AI的進步,時間將成為最稀缺的資源,AI價值鴻溝的擴大意味著,遲疑的企業將面臨更陡峭的追趕曲線,那些能夠迅速整合AI於核心決策與創新的公司,將不僅創造新的營收來源,更將重寫產業競爭的規則。