資料來源:工商時報

量子科技被視為本世紀最具潛力的顛覆性創新之一,它所帶來的影響,將不僅侷限於科學突破,還會深刻改變經濟發展與產業結構,然而,這項技術並非任何單一國家或企業可以憑一己之力推動。量子科技的發展,本質上依賴跨國、跨學科與跨產業的合作。唯有透過開放性的生態系統,整合不同領域的專業與資源,才能將實驗室中的發明轉化為可規模化的市場應用。

全球合作的格局

根據歐洲國際政治經濟研究中心(ECIPE)的資料庫,2018 至 2024 年間,全球共發生超過 1.84 萬筆量子技術雙邊合作,涵蓋了 110 多個國家、4100 多個機構,在這些合作中,歐盟、中國與美國居於主導地位。歐盟擁有 925 個機構與 7197 項合作,規模遠超中國(733 機構、4914 合作)與美國(611 機構、3842 合作)。

然而,數量並非唯一指標。更重要的是合作的性質。歐盟的合作中,有 58% 屬於跨國合作,展現其高度開放的網絡;相比之下,中國的跨國合作僅佔 39%,顯示其更偏向國內自給的策略,反映出不同國家在推動量子科技時的戰略差異:

有些重視跨國連結,有些則選擇以國內市場為核心。

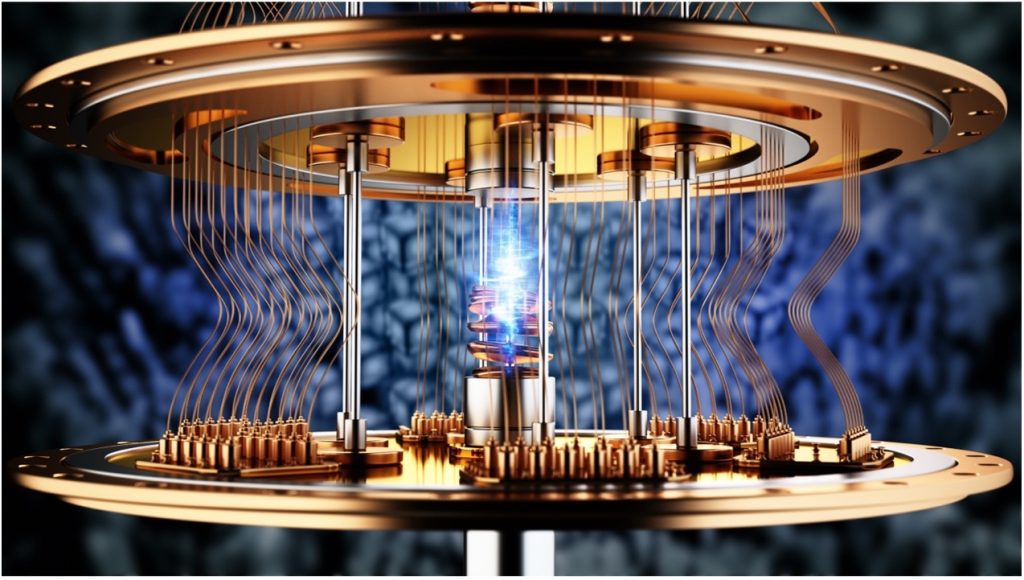

量子科技仰賴各國合作(資料來源:LS)

四種量子生態型態

首先是 全球創新樞紐(Global Innovation Hubs),代表國家包括美國、英國、加拿大與芬蘭。這些國家同時擁有高度的國際連結與成熟的產業參與,能夠在全球標準制定、價值鏈配置與公私協力模式上發揮引領作用。

其次是 研究型網絡國(Research Networkers),如中國、義大利、波蘭與印度。這些國家在科學研究與國際合作上活躍,但在產業化方面仍顯不足。中國的地位相對特殊,它雖然在國際研究網絡中深度參與,但在商業化合作上仍有提升空間。若能增加產業導向的合作,中國有望進入「創新樞紐」的頂尖行列。

第三類是 區域商業領導者(Regional Commercial Leaders),如以色列、荷蘭與愛爾蘭。這些國家經濟規模不大,卻擁有靈活的創新政策與活躍的新創環境。他們擅長將研究轉化為應用,但國際連結度相對不足,需要藉由雙邊協議或區域合作進一步擴展全球影響力。

最後是 新興生態系統(Emerging Ecosystems),如阿聯酋、智利、比利時與土耳其。這些國家處於早期發展階段,通常面臨研發投資不足、人才缺口或資金分散等結構性挑戰。若能透過區域合作與全球研究計畫的參與,未來仍可能加速追趕。

產業參與與商業化

一個量子生態系是否成熟,關鍵指標之一在於產業的參與程度。純粹依靠大學與研究機構固然能推動基礎突破,但若缺乏企業的投入,就難以將研究成果落地。數據顯示,像日本、美國、加拿大、以色列與芬蘭等國,約有 20% 以上的量子合作涉及產業部門,遠高於全球平均值。

其中,新創企業(startups) 扮演關鍵角色。許多具有突破性的應用,正是由大學衍生的新創帶動。例如加拿大的 D-Wave 是全球第一家販售量子電腦的公司;法國的 PASQAL 則專注於中性原子量子處理器;中國的 XtalPi 結合量子演算法與人工智慧,用於藥物研發。研究顯示,超過一半的量子新創源自大學衍生公司,而它們吸引近六成的私募資金。這說明學術界與產業界的結合,是推動量子技術走向市場的最有效途徑。

網絡角色與國際影響力

從全球合作網絡的角度來看,美國無疑是最核心的節點,它不僅擁有最多的合作夥伴,還充當「橋樑」角色,連結原本不相往來的國家與機構。美國與英國的關係尤其緊密,共同構成跨大西洋量子合作的骨幹。

中國同樣位居網絡中心,但其合作較集中於少數國家,例如澳洲、加拿大與芬蘭,呈現出較「內向」的特徵。歐洲則以高度密集的內部合作形成核心,其中德國與法國是主要支柱,而芬蘭、丹麥、荷蘭與瑞士則透過對外合作展現開放性。值得注意的是,印度雖然規模不大,但扮演重要的「連結者」角色,將美國、英國、俄羅斯與沙烏地阿拉伯等多個區塊串連起來。

大學與研究機構的樞紐作用

在機構層面上,研究合作仍佔據大多數,全球量子合作中,約 61% 屬於研究對研究,而政府參與約佔 21%,產業相關僅 15%。其中,芬蘭的阿爾托大學、中國的中國科學技術大學、美國的麻省理工學院、新加坡國立大學,都位居全球量子合作的前列。這些學術機構不僅推動知識累積,更孕育大量的新創公司,成為連接學術與市場的橋樑。

例如英國布里斯托大學孕育 PsiQuantum,雖然後來遷至美國矽谷,但仍展現了歐洲大學在商業化上的能量。芬蘭的阿爾托大學則支持 IQM 成為歐盟最具代表性的量子新創。這些案例顯示,頂尖大學若能結合產業與投資,就能放大其國際影響力。

整體而言,量子技術的競爭不是零和賽局,而是一場網絡優勢的競賽,研究指出,合作不是量子創新的附屬條件,而是其核心基礎。那些能夠建立互聯網絡、促進產業參與並結合自身產業優勢的國家,更可能在未來的技術突破中領先,對各國決策者而言,重點不在於追求所謂「量子霸權」,而是如何設計出能持續吸引人才、鼓勵產業投資、並維持國際開放性的政策環境。唯有這樣,才能在這場跨國界的科技革命中占有一席之地。