資料來源:Gray Contruction

近年來,隨著美中科技戰的升溫、美國推動再工業化政策,以及全球供應鏈的重組,越來越多企業開始考慮赴美投資。對台灣而言,無論是工具機、半導體、汽車零組件或高科技產業,赴美設廠或擴張業務看似能夠貼近市場並爭取政府補助,但實際上卻隱藏著龐大的挑戰。從政策法規、財務成本、供應鏈、人才,到品牌經營與地緣政治,這是一場牽動全局的戰略行動,必須審慎規劃。

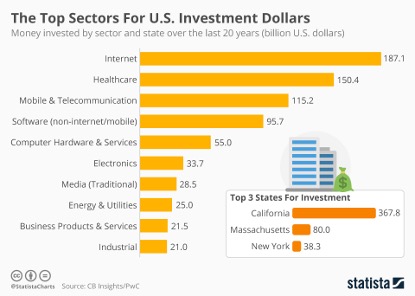

產業赴美投資狀況(資料來源:statista)

首先,必須正視美國嚴格的政策與法規環境。美國市場強調國家安全與公平競爭,這意味著外國投資若涉及敏感技術或基礎設施,很可能會受到 CFIUS(外資投資審查委員會)的審核。各州政府雖然提供豐厚的稅收優惠與補助,但往往綁定就業人數與投資金額的承諾,若未能達標,可能被取消優惠甚至面臨罰則。同時,美國環保與勞動法規遠比亞洲嚴格,企業必須因應排放限制、最低工資、工會談判等要求。若在前期低估這些「隱性規則」,投資完成後的營運成本很可能急速上升,甚至影響獲利能力。

在財務成本方面,美國的投資門檻比亞洲高得多。土地、建廠、能源與人力成本皆明顯偏高。以製造業為例,在美國建廠的平均成本通常是亞洲的兩到三倍。更棘手的是勞工成本,美國不僅薪資高,還需負擔醫療、退休金與保險等額外支出,這使得企業必須有長期財務承擔能力。此外,美元強勢與利率波動也帶來風險,若企業仍以新台幣或人民幣為主,將面臨結算與匯率的壓力。因此,在赴美前建立多幣別財務制度與避險機制,確保現金流穩定,是不可或缺的準備。

供應鏈的銜接同樣是一大挑戰。美國積極推動「Made in USA」,要求企業提升本地採購比率。然而,美國在部分零組件與材料領域仍高度依賴亞洲進口,這意味著企業既要符合政策導向,又必須面對成本與品質的兩難。若完全依賴在地供應鏈,可能出現價格偏高或品質不足的情況;若持續依賴亞洲,則可能失去政策支持。較為務實的做法是採取混合模式,部分環節在地化以獲得政府認同,其他環節維持跨國供應,以兼顧成本與競爭力。

投資地點的選擇也不容忽視。美國幅員遼闊,各州在產業聚落與政策誘因上差異甚大。若企業選址過於孤立,往往缺乏產業上下游支援,導致初期營運困難。反之,若能融入既有的產業生態,例如德州的半導體聚落、密西根的汽車產業鏈或加州的科技創新圈,就能有效降低孤立風險。更進一步,與當地企業、研究機構及政府部門的合作,也能提升在地認同感,甚至打入軍工、航太等高門檻市場。

勞動力問題是另一個必須正視的環節。美國勞動市場結構與亞洲差異明顯,不僅人力成本高,先進製造領域的人才更屬於稀缺資源。企業往往需要與本土龍頭爭奪工程師與技術人員,增加了招募難度。此外,文化差異同樣影響管理,例如工會談判的強硬、團隊合作的風格,以及對勞動權益的敏感度,都可能與台灣企業的管理模式不同。若缺乏跨文化管理經驗,容易導致勞資摩擦,進而影響生產效率。因此,企業需要同時培養懂美國文化的本地管理層,並建立跨文化的協作制度,以減少摩擦。

單純建廠並不足以確保成功,品牌策略與市場經營才是長期發展的關鍵。美國市場強調品牌價值與社會責任,企業若能透過在地製造與就業貢獻來建立「美國認同」,將有助於品牌拓展。特別是在國防、基礎建設與高科技領域,美國政府與客戶更在意企業是否「值得信任」而非單純的價格與品質。這意味著企業不僅要有產品競爭力,還需要經營形象、公關與政策溝通,以確保長期立足。

最後,地緣政治風險是所有企業必須放在心上的隱形變數。當前美中對抗趨勢明顯,赴美投資的企業勢必面臨來自雙方的壓力。若企業在中國仍有龐大業務,可能會因為在美國投資而遭到中方政策限制或市場打壓;同時,美國則可能要求切斷對中依賴。這種「兩難」局面將持續存在,迫使企業建立雙重合規體系,分別應對美國與中國的規範,並在戰略上保留彈性,以避免被迫選邊站。

綜合而言,赴美投資對企業而言是一項高度複雜的戰略行動。它帶來接近市場、爭取補助與提升國際品牌的機會,但也同時伴隨高昂的成本、嚴格的法規與難以迴避的政治風險。唯有在政策法規、財務管理、供應鏈佈局、人才招募、品牌經營與地緣政治之間找到平衡,並建立足夠的風險韌性,企業才能在美國市場站穩腳步。對台灣企業而言,這不僅是一次投資,更是一場關乎未來十年競爭力的長期戰略考驗。