資料來源:GeekforGeeks

在過去十年間,程式設計訓練營(Coding bootcamps)曾被視為跨入科技產業的一條捷徑。它們以短期、高強度、實務導向為賣點,吸引大量希望轉職的學員。對許多人而言,傳統大學計算機科系的學習週期過長、學費高昂,而線上資源又缺乏結構化與實戰經驗,訓練營正好填補了這個空缺,在數位轉型與科技熱潮的推動下,各行各業對軟體開發人才的需求急遽增加,尤其在新創公司與數位專案中,能夠即時上手、快速產出的初階工程師更是搶手,訓練營的誕生迎上這股浪潮,憑藉短時間內培養實戰能力與直接連結企業招聘的承諾,成功吸引大批轉職者與企業關注。

然而,這股曾經火熱的浪潮在近年卻逐漸降溫,許多訓練營招生困難、縮減規模,甚至直接停辦。招生熱度下降的背後,有著多重結構性原因。首先,市場供給的飽和使得競爭惡化。當訓練營模式被驗證有效後,眾多業者紛紛投入,課程同質化、價格戰與過度宣傳隨之而來,市場上充斥著相似的課程與過度美化的就業數據,讓潛在學員難以分辨品質,對訓練營的信任度逐漸下降。

其次,就業市場的結構變化也削弱了訓練營的吸引力,科技業在經歷快速擴張後逐步回歸理性,企業對初階開發者的要求不再僅僅是「能夠寫出功能」,而是更強調工程基礎、系統思維與持續學習能力,這些能力往往需要較長時間的累積,而非數月的速成課程可以完全補足,當企業提高標準、職缺數量減少,訓練營畢業生的競爭力便受到直接衝擊。

教育品質的不穩定也是衰退的重要因素,為了追求規模化與營收成長,部分訓練營在師資選拔與課程設計上未能維持高水準,導致學員學到的內容流於表面,缺乏深度與廣度。雖然部分訓練營仍有優秀的導師與紮實的課程,但整體市場的品質參差,讓「bootcamp 畢業」的招牌逐漸失去原本的光環,更有甚者,有些訓練營為了維持高就業率的宣傳數字,將短期合約、兼職或自由接案計入正式就業,造成數據與實際落差,進一步損害信譽。

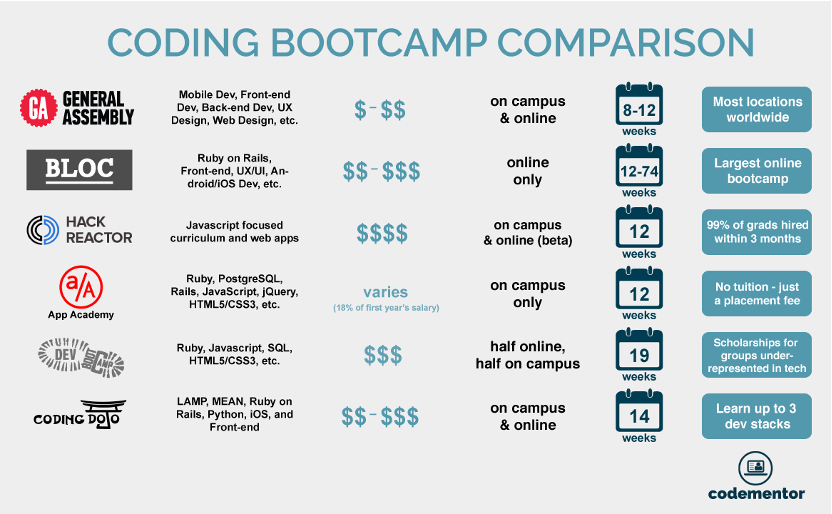

培訓營曾經在一段時間內風靡世界(資料來源:Codementor)

此外,訓練營的價值也受到外部學習資源爆炸式成長的挑戰,近年來,YouTube、Udemy、freeCodeCamp 等平台提供大量免費或低價的程式設計課程,涵蓋從基礎到進階的各種領域,並且結合社群支持與開源專案,讓有心自學的人有更多替代選擇。在這種環境下,訓練營必須提供比線上課程更具優勢的價值,否則便容易被視為昂貴且未必必要的投資。

學員本身的期待落差也在削弱訓練營的口碑。許多人在報名前,受到廣告或成功案例鼓舞,期待幾個月的學習就能進入高薪的軟體工程職位,然而,現實是競爭激烈、技能門檻高,即便獲得入門職缺,也需要長時間的在職學習與累積。當預期與現實的落差過大,失望與挫敗感會迅速在社群中傳播,對招生形成負面循環。

面對這種衰退趨勢,若訓練營希望逆轉局面,必須重新思考定位與價值主張。首先,差異化是關鍵。未來的課程不應再只是泛用型的全端開發速成,而應該在人工智慧、資料科學、高階前端、嵌入式系統、區塊鏈等專業領域深耕,提供難以在免費平台上獲得的專精知識與實戰經驗,其次,與企業合作建立真實的專案實習機會,讓學員在畢業前就能參與實務開發,並獲得職場導師指導,提升與就業市場的銜接度,第三,訓練營應該由一次性短期課程,轉向持續性、循序漸進的培訓模式,提供畢業後的進階課程、職涯輔導與學習社群支持,形成長期的學員關係網絡。

在師資與課程品質方面,必須嚴格把關,確保導師不僅有專業技術能力,也具備教學經驗與引導能力,課程內容應該動態更新,反映業界技術棧與工具的演進,而非多年不變的舊教材。最重要的是,訓練營必須在數據透明上做出改革,真實呈現畢業生的就業職位層級、薪資範圍、留任比例與職涯發展路徑,讓潛在學員能根據事實而非行銷話術做出決定。

程式設計訓練營曾經在教育市場中扮演重要角色,為許多轉職者開啟了進入科技產業的大門,但在市場飽和、競爭惡化、就業門檻提高以及外部資源多元化的情況下,它們必須轉型,從「短期速成」走向「長期培養」,從「廣撒網」走向「精準深耕」,唯有如此,才能在動盪的教育與職場市場中重新獲得定位,延續其在技術人才培育上的價值。