資料來源:Z2Data

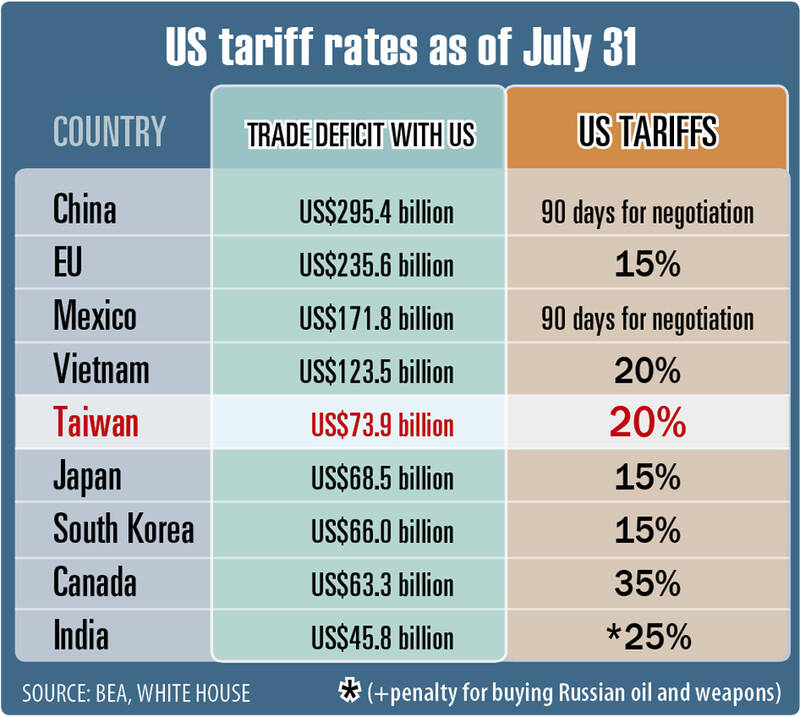

當前,美國針對台灣的「對等關稅」政策,已正式進入實施階段。雖然最初提出的課稅幅度高達 32%,在歷經數月談判後暫時壓低至 20%,但對傳統產業的衝擊已無可避免,這一政策的施行,標誌著台美經貿關係進入一個更具戰略操作意味的新時期,也讓台灣內部對於產業結構的韌性與政策調適能力面臨嚴峻考驗,從傳統製造業到中小企業群體,無不在這場關稅調整中感受到外部政策力道所帶來的現實壓力。

首先受到劇烈衝擊的,是台灣以出口導向為主、且毛利率偏低的傳產部門。工具機、模具、重電機械等產品過去在國際上擁有一定競爭力,然而這些產品多數仰賴美國市場,當地提高關稅後,原本已不寬裕的獲利空間更加被壓縮,許多企業雖試圖透過漲價來轉嫁成本,但面對全球競爭對手早已佈局越南、墨西哥等低關稅生產基地的現實,台灣廠商的談判籌碼逐漸流失,更甚者,由於自動化轉型需要龐大資本投入,對資源有限的中小型製造商而言,升級壓力成為難以承受之重。

目前台灣關稅稅率為20%(資料來源:Taipei Times)

不僅是重工業,生活消費類傳產如塑膠製品、紡織成衣與製鞋業者,也在這波關稅衝擊下暴露出長期依賴低成本出口的經營風險。這些產業本已面對原物料上漲與人力短缺困境,再加上美方徵稅,部分廠商甚至出現停工或裁員狀況,有中部地區的業者坦言,已出現「做越多虧越多」的現象,因此不得不降低產能,減少對美訂單比重。這反映出台灣製造業長期缺乏產品價值升級與品牌經營的結構性問題,也顯示依賴單一市場的風險比想像中更高。

農業與地區型特色產業同樣無法置身事外。新竹縣部分茶葉、蜂蜜、香菇等出口商坦言,關稅直接影響價格競爭力,連帶衝擊產地收購價格與農民收益,不少農業縣市已公開向中央呼籲,應盡速與美方協商保留零關稅配額,維持農產品外銷管道暢通,否則不僅影響農村經濟,也將傷害台灣在國際市場中的食品安全形象與信譽。此一趨勢更突顯,未來農業政策不僅是生產管理與補貼調整,更必須納入地緣經濟與國際協商能力的思維架構。

除了產業本身面對壓力外,企業與政府的互動模式亦受到檢視,許多企業過去倚賴政府補助與貿易協定維持競爭優勢,這次事件卻顯示,在美國以國安為由主導貿易政策的當代格局下,傳統的補貼與談判模式已不足以對抗實質性關稅壁壘。政府雖緊急提出880億元的產業因應方案,但業界普遍認為執行細節與資源分配效率仍待觀察,特別是對中小企業而言,單靠補貼難以支撐轉型所需的長期資本與技術導入,政府若無法同步鬆綁制度限制與推動產業聯合策略,資源分散與結構惡化問題恐進一步加劇。

然而,危機也可能成為契機。在面對這波關稅重壓下,一些具備自主研發與品牌操作能力的業者開始思考轉型升級之道,有企業轉向開發美國以外的新市場,也有廠商著手建立自有品牌以擺脫純代工模式,另有企業與他廠整併、共享產線資源以降低成本,共同推動智慧製造與綠色供應鏈的轉型契機。這些行動雖然尚未形成全面趨勢,但已提供傳統產業跳脫「成本競賽」邏輯的重要範例。

未來,台灣在面對全球去全球化與國家安全優先的新國際經貿環境時,勢必須重塑對外貿易戰略與產業政策思維,面對類似 232 條款的關稅風險,單一市場依賴度高的產業應儘早進行風險壓力測試與分散布局評估;政府亦須從補貼導向轉向制度創新與整體結構升級的支持,唯有產業、政策與人才三者同步發展,台灣傳產才能在這場全球供應鏈重組與地緣經濟競逐的變局中,建立更具韌性與附加價值的新競爭格局。

總體而言,美國關稅政策對台灣傳統產業帶來的衝擊不僅是經濟層面的挑戰,更是整體產業體質與國際定位的轉折點。短期內,企業必須調整供應鏈與定價模式,以緩解衝擊;中長期則需深化自有技術與品牌價值,結合數位轉型與區域市場擴張,以逐步擺脫過度依賴出口與低價競爭的體質,未來台灣傳統產業能否浴火重生,關鍵就在於是否有足夠的戰略思維與政策定力來驅動這場深層結構轉型的工程。