資料來源:FT

近年來,生成式人工智慧(GenAI)正快速改寫企業營運、生產模式與國際競爭格局,美國長期作為 AI 創新重鎮,不僅掌握全球最強大的運算能力與資本優勢,更吸引世界頂尖 AI 研究人才進駐。然而,隨著美國政策環境轉變,特別是移民制度與公立研究經費的收緊,這個領先地位正面臨重新洗牌的可能,下一批 AI 天才,將會選擇落腳何方?

美國的優勢與裂縫

在資本與算力面,美國科技巨頭依然堅挺。Meta、Google、Amazon、Microsoft 及 OpenAI 等企業在 2025 年的資本支出預計將超過 3200 億美元。儘管面對半導體關稅不確定性,美國企業並未縮減其在 AI 基礎建設上的投資。這也意味著,美國短期內仍會穩居全球 AI 發展的運算中心。

不過,AI 發展的基礎不僅是硬體與資金,更關鍵的是人才,BCG指出,目前在美國 AI 領域的外籍工作者約佔總人力的 7%,但在主要 GenAI 實驗室如 OpenAI、Anthropic、xAI 中,其比率高達三至四成。這代表美國對外籍 AI 人才的依賴程度,遠比表面數據來得高。雖然短期內,移民政策的變化並未立即動搖這些人才的意願,薪資仍具有明顯吸引力(美國 GenAI 頂尖職位的年薪平均為 26.7 萬美元,是其他國家的兩倍),但潛在風險正悄然累積,當薪資差距收斂、政策持續收緊,吸引力將不再無可取代。

真正的關鍵:頂尖學術研究人才

比起產業人才,更令人擔憂的是美國在「AI 原創研究者」上的潛在流失。報告指出,在美國獲得博士學位的計算機與數學領域學生中,外籍人士占比高達 55%,其中大多數為中國與印度出生,這些人不僅推動前沿研究,也是未來學術與企業間的知識橋梁。

目前,全美被引用次數最多的 AI 學者中,67% 是外籍人士。他們是過去數十年 AI 理論突破的主角,也為企業帶來關鍵的原創架構(如 Transformer),然而,美國新政府提出的 2026 年預算中,將大幅削減國家科學基金會(NSF)與國家衛生研究院(NIH)的經費,減幅分別為 56% 與 40%。這等同於對學術界「基礎研究能量」的腰斬。

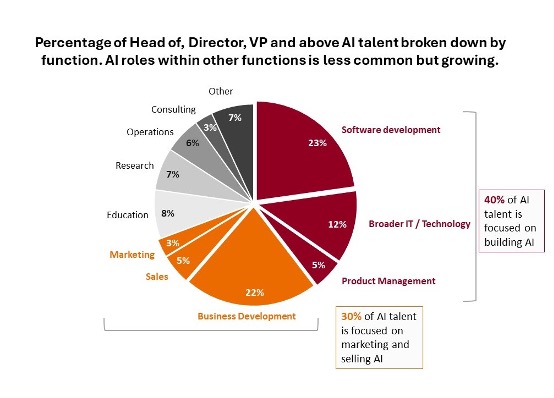

2024年人工智慧人才狀況(資料來源:Savanah Group)

中間強權國家的黃金契機

若說企業的競爭力來自技術應用與產品化,那麼國家的競爭力往往來自於能否孕育、留住原創性的學術種子,當美國在資助與簽證制度上逐漸收緊,其他國家正乘勢而起:歐盟宣布投入 5.85 億美元,設立長達七年的「超級研究獎助金」;英國、法國、日本與澳洲皆推出 AI 學術人才專案,提供學費減免、搬遷補助與長期研究資助。相較之下,推動 AI 學術研發的經費門檻其實不高。許多世界頂尖大學每年的 AI 研究補助不過數百萬美元,對有意扮演「AI 中樞」角色的中型國家來說,完全負擔得起。此外,優秀學術研究所產生的創新具有高度在地性:企業專利、技術創業、人才聚落等效應,都會隨研究機構的所在地而集中。學術創新不再只是「全球共享資源」,更可能成為區域創新體系的戰略資產。

台灣的警訊與啟示

台灣擁有強大的半導體製造能力與中高階人才基礎,但在 AI 原創研究與國際人才競爭上仍有許多挑戰。若美國學術生態的吸引力下降,正是台灣強化「研究型大學國際化」與「學術創業鏈結」的機會。政府可考慮:

- 建立跨國博士班與研究聯盟:與歐美日等 AI 強國合作設立博士聯合學程,吸引尚未決定赴美的優秀學生。

- 強化產研共構機制:參考歐洲 Fraunhofer 模式,設立專門對接企業需求與基礎研究成果的轉譯單位。

- 調整移民與就業政策:針對 AI 領域研究人員,設立快速審查、延長居留與就業配套制度,避免「來得了、留不住」。

當全球進入 AI 武器化、制度化的競賽階段,人才與知識的流向將決定未來十年科技主權的版圖。台灣若要從「供應鏈關鍵」轉型為「創新節點」,不能只是等待美中裂縫擴大帶來的紅利,更需要主動打造屬於自己的學術吸引力與研究型人才戰略,畢竟,AI 的未來,不只在矽谷,也可能誕生在台北、新竹、甚至高雄。