資料來源:CVC Strategies

在地緣政治緊張與科技冷戰升溫的雙重壓力下,全球出口管制制度正迅速演變。美國對中國的半導體禁令逐步擴張,歐盟、日本、韓國也相繼建立更具戰略導向的出口審查機制。這些變化不僅重塑跨國供應鏈,更逐漸波及台灣廣大中小企業的營運布局與國際接單行為,身處戰略前端的中小企業,既是潛在風險承受者,也是強韌調適的主體,本文目的為探討中小企業面對科技出口管制的主要挑戰、政策趨勢。

出口管制衝擊擴大,科技中小企業不再「局外人」

過去,中小企業常被視為出口管制制度中的「邊緣角色」,政策執行多鎖定大型企業或具高科技含量的關鍵製造商。然而,2023年起美中科技戰進一步延伸至設備、軟體、材料、測試、技術服務等全產業鏈節點,使得許多扮演關鍵零組件供應、系統整合或客製化解決方案角色的中小企業紛紛進入「出口敏感名單」雷達。

舉例而言,台灣工具機與電子設備供應商,在無意間透過轉口至第三地方式進入受限市場,導致遭遇美國客戶退單、銀行審查延遲、甚至合約法律爭議風險。此外,愈來愈多國際大廠(如美系半導體公司)開始要求供應鏈合作廠商提交「出口合規聲明」與「最終用戶盡職審查報告」,中小企業若無相應能力因應,將喪

失進入高附加價值市場的門票。

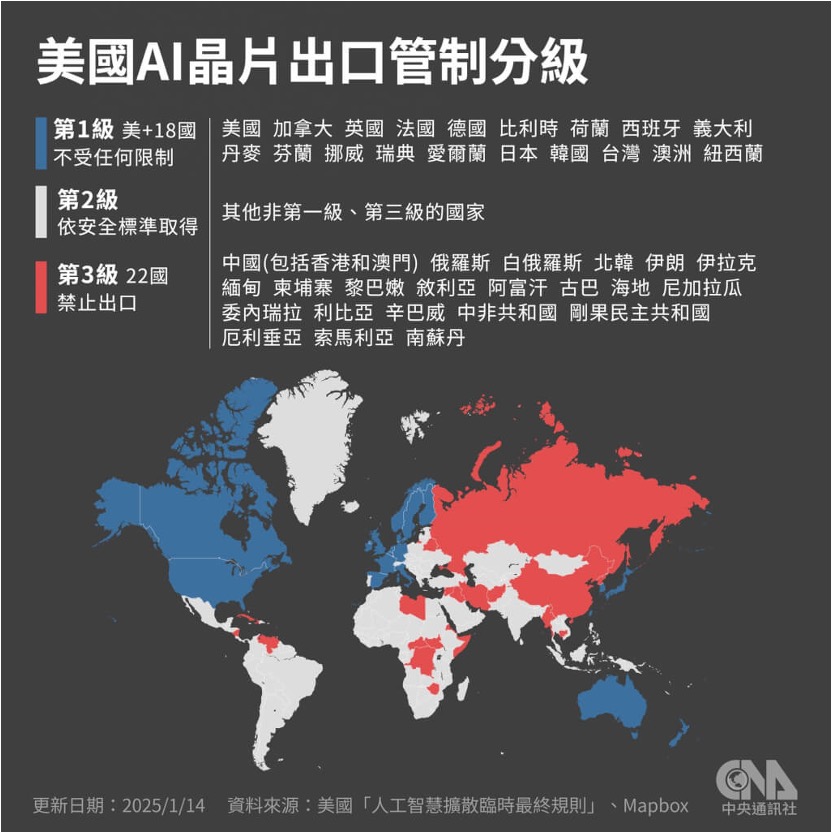

美國高科技出口管制日趨嚴格(資料來源:中央社)

從政策風向掌握三大趨勢

出口管制不再只是美中之間的雙邊行動,而是正在形成三大值得中小企業密切關注的全球趨勢:

- 制度整合化:出口審查體系向多邊協作靠攏

各主要科技強權(如美、日、歐)正逐步整合現有的出口管制名單與規範,建立彼此通用的審查框架與黑名單交叉應用機制。例如,美國商務部的「實體清單」經常與荷蘭、韓國、日本的管制名單同步更新,並與 Wassenaar Arrangement 等多邊出口管制機制互通。這使得即使企業沒有直接與美國客戶交易,仍可能因供應鏈轉單或間接服務而落入受控範疇。

對中小企業而言,必須認知:「不在美國市場、不代表不受美國法規影響」,企業需要開始學習如何閱讀國際通用的產品分類(如 ECCN 編碼),並建立對跨國政策變動的基本追蹤能力。台灣企業若希望進入如荷蘭、日本半導體設備商的供應鏈,未來更需主動提供出口管制合規證明,否則將被排除於國際採購機制之外。

- 管理主體外移:供應鏈壓力自上而下擴散

出口合規的責任不再僅落在品牌廠商或終端整合商身上,而是逐步向下傳遞至中小型元件供應商、製程服務商甚至設備維修商。例如,美國大型半導體企業要求其供應商填寫「最終用途聲明書」(End-Use Statement),要求說明產品是否可能應用於軍事用途、是否供應至受管制國家,若廠商無法清楚說明,即可能被中止合作。

這一轉變,意味著中小企業需開始具備「合規交卷能力」,例如主動保存客戶對話紀錄、建立訂單流向與產品技術屬性對照檔,甚至需要提供第三方風險評估報告。否則,即便產品本身無違規問題,也可能因無法回應客戶疑慮而流失訂單。

- 數位與人員納管:無形技術也成為出口風險來源

近年管制對象已不限於貨物實體,無形形式的技術、知識與軟體同樣納入審查重點。例如:工程師透過雲端遠端維修中國客戶設備的操作程式;技術經理在國外簡報中分享企業內部先進製程技術;軟體公司授權 API 或更新檔給受管制國家的用戶。

這些行為在法律上都可能構成「技術性出口」,即便未跨境運送任何實體物品。企業若未釐清哪些技術屬於「敏感技術」、哪些員工可能涉及跨國技術傳遞,將面臨無預警的合規風險,中小企業應建立簡易的技術分類管理制度,對研發資料、客戶支援內容進行「國際分享敏感度分級」,並透過內部訓練提醒員工,出口不僅是貨物的離岸,更包括知識、檔案、圖紙與遠端支援的無形流動。

科技出口管制不僅是制度挑戰,更反映全球對於技術控制與價值鏈重組的深層變化。台灣中小企業若能提早內部盤點、強化合規流程、運用外部資源,不但能降低風險,更能在國際供應鏈升級轉型過程中,占據更高價值與信任門檻的競爭位置,唯有把合規能力內建為企業策略資產,中小企業才能在科技國際競逐的新賽局中,不只是生存,更能突破重圍、搶得先機。