2025年7月初,一卡通公司宣布將於明年1月1日起,正式終止與 LINE Pay 的電支合作,結束雙方自2019年合作以來的整合關係。此舉不僅反映雙方策略重心轉移,更與金管會要求電支業者「獨立經營、明確持牌」的監理政策高度關聯。LINE Pay 原透過與持牌機構一卡通合作提供轉帳、儲值等功能,如今則改以申設自營電支公司「連加支付」為主體,已於2025年7月獲金管會核准設立,預計年底前取得營運執照。截至2024年底,台灣已有20家持牌電支機構,但市場高度集中,前四大品牌占據近八成交易金額,顯示產業競爭格局將因此次「雙強分手」產生質變。

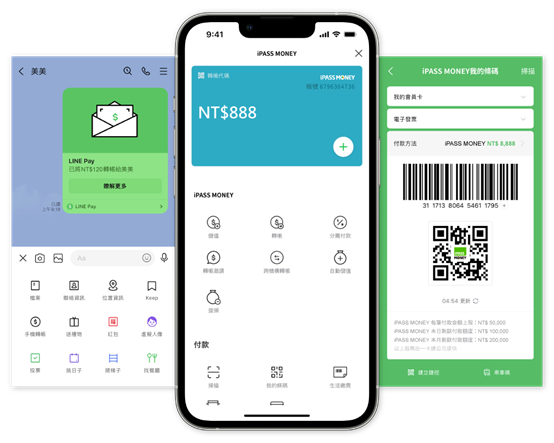

根據一卡通公司公告,目前 iPASS MONEY 電支用戶數達 686.6 萬人,約占台灣人口近三成,是目前全台規模最大的電子支付品牌。然而,其中大多數使用者係透過 LINE Pay 的介面進行轉帳與支付,屬「被整合用戶」,用戶行為與品牌黏著度並不牢固。此次合作終止後,原有的 LINE 轉帳功能將不再支援 iPASS MONEY,用戶需改以一卡通自家 App 進行交易,勢必產生介面遷移與功能熟悉的斷層風險。雙方分家後,競爭焦點將從單一支付介面轉向全方位場景與服務整合。一卡通將重點放在擴大垂直整合的支付場域,如搭乘交通工具、超商繳費、移工跨境匯款等,技術上也導入 TWQR 共通碼與 NFC 非接觸式付款支援,補齊過去對 QR code 偏重的支付結構,強化商圈場景佈建能力。

此次分手象徵台灣電子支付產業進入「品牌獨立+場景戰略」的新階段。過去由大型平台主導的聚合支付模式逐漸式微,取而代之的是「功能專精+場景垂直整合」的營運策略。一卡通定位轉向本土綜合型支付平台,聚焦交通、生活繳費、地方創生與數位金融融合;LINE Pay 則走向社群支付與數位銀行結合的金融科技道路。根據金管會2024年報告,電子支付總交易金額達新台幣 1.96 兆元,年成長 34%;而交易筆數更突破 12 億筆,顯示消費者已逐步接受「無現金生活」。

短期內雙方將進入補貼與轉移戰,爭奪用戶認知與介面黏著,但中長期仍須回歸商業模式基本面,包括使用者活躍度、平均交易額(ARPU)、以及數據變現潛能等核心指標。從國際經驗來看,如日本的 PayPay 或韓國的 Kakao Pay 均已進入「金融服務平台」的全功能時代,台灣電支業者勢必也需從單純支付工具邁向用戶金融生活的整體服務提供者。這場以700萬用戶為中心的產業重組,將決定未來3~5年間誰能在競爭激烈的 FinTech 戰場中脫穎而出。